民事信託の基礎知識

信託の変更をするときは?

契約信託を行った場合、委託者が元気な間に、生活環境や財産状況の変化があり、信託の目的や信託財産の管理方法などを変更したいと考える事もあります。

この場合は、「信託の変更」を行うことになります。「信託の変更」については、信託法の改正にも携わっておられた寺本昌広氏によって「信託行為に定められた信託の目的、信託財産の管理方法、受益者に対する信託財産の給付の内容その他の事項について、事後的に変更すること」と定義されています(同氏『逐条解説 新しい信託法』339ページ)。

法律の条文でいうと、信託の変更は信託法第149条に6パターンの方法が定められています。

まず、契約信託は、委託者・受託者で結んだ契約によって始まる信託であり、変更する場合は受益権を持つ受益者にも影響を及ぼしますから、委託者、受託者、受益者の三者間での合意が原則とされています。

そして、例外的に三者間での合意が不要な場合が列挙されています。

(1)信託の目的に反しないことが明らかなとき

受託者及び受益者の合意

(2)信託の目的に反しないことが明らかであり、さらに受益者の利益になる場合

受託者の書面等による意思表示

(3)受託者の利益を害さないことが明らかなとき

委託者及び受益者の受託者に対する意思表示

(4)受託者の利益を害さないこと及び信託の目的に反しないことが明らかであるとき

受益者の受託者に対する意思表示

(5)上記以外にも、信託を行う際に特約として変更方法を定めていた場合

信託行為で定められた方法による

信託は、委託者の想いを叶えるために行うものですから、信託の目的はその根幹をなすものと考えられます。

したがって、その目的に変更がない場合は、その他の部分を変更しても委託者の想いは叶えられると考えることができるでしょう。受託者は、財産の管理・運用を行っていますから、その管理方法等に変更が加えられると、管理の手間が膨大になってしまうなど不利益を被る可能性もあります。そして、信託財産からの利益を受けている受益者にとってみれば、信託の変更は自身の受益権に深く関わる問題です。このような観点から、信託に関わる三者の利益を害さない範囲であれば、変更の要件が緩められていると考えられます。

関連記事

-

- 民事信託の基礎知識

受益権の贈与と売買 信託契約における受益権の基本知識と一般形態

信託を活用した場合、信託財産から発生する経済的な利益を受け取れる権利、つまり受益権を受益者は保有しています。

信託法や信託業法に則り、定められた契約内容に従って、受託者には一定の義務・責任が発生してきます。

そして、受益権は、債権の一種なので、贈与することも売買することもできます。注意が必要な不動産における信託受益権売買とは?

不動産を信託財産として活用される方が増えています。

しかし注意をしておかなければならないのは、不動産の信託受益権は取引上、株式や債券などと同様に有価証券として取り扱われることです。実物の不動産と、不動産の信託受益権の売買では、取引の内容が異なるという認識が必要です。関連してくる法令も宅地建物取引業法ではなく、金融商品取引法へ代わります。不動産会社の方が仲介をする場合は、金融Ⅱ種免許が必要になります。

信託受益権の評価方法と時間経過に伴い変化をみせる価値

少し応用編です。

信託における受益権は、「元本受益権」と「収益受益権」から構成されています。

株式や債権、不動産などの「元本部分」と、賃料収入や配当、利息などを受け取る「収益部分」に分離されます。

そのため元本受益者と収益受益者が異なる場合には、これらの権利は分離して評価されます。

そのため時間の経過とともに減少する「収益受益権」の評価と、時間の経過とともに上昇をみせる「元本受益権」の評価に着目したのが、受益権分離型信託といえます。親が収益受益権を、子が元本受益権を持つことにより、時間の経過とともに財産移転を行うことができます。

また信託期間が終了すれば、信託された財産は、所有者である委託者の元へ戻されます。そのため贈与税の支払いを少なく抑えながら、相続税の減税効果が期待できます。親の生存中に資産の移転が完了するため、税金対策としても有効な手段として注目を集めています。

- 民事信託の基礎知識

-

- 民事信託の基礎知識

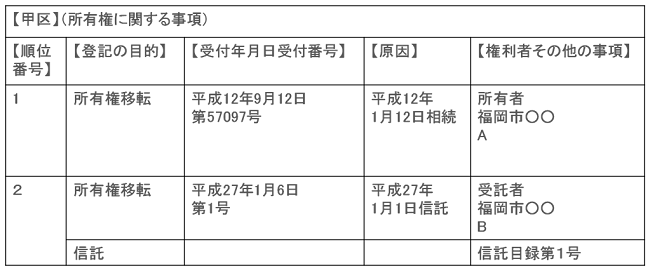

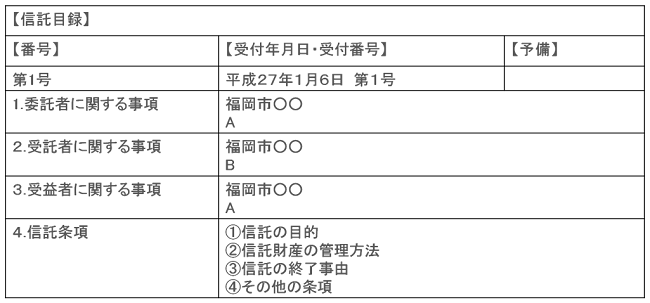

登記の目的及び登記原因など

委託者が信託を設定した場合

登記の目的:所有権移転及び信託

登記の原因:平成○○年○○月○○日信託

登録免許税:固定資産税評価額の0.4%

(平成29年3月31日までは、土地の信託に関しては、固定資産税評価額の0.3%)受益権の売買、贈与等した場合

登記の目的:受益者変更

登記の原因:平成○○年○○月○○日売買

登録免許税:不動産1個につき1000円信託が終了した場合

登記の目的:所有権移転及び信託の抹消

登記の原因:平成○○年○○月○○日信託財産引継

登録免許税:固定資産税評価額の2%

(ただし、信託終了時の権利帰属者が委託者の相続人である場合は、相続の税率を適用するので、固定資産税評価額の0.4%)

信託の抹消分は、不動産1個につき1000円信託財産を処分した場合

登記の目的:所有権移転及び信託の抹消

登記の原因:平成○○年○○月○○日信託財産の処分

登録免許税:固定資産税評価額の2%

- 民事信託の基礎知識