家族信託コラム

今、家族信託が熱い!マイナンバー、クラウドに次ぐ第三極になるか! (第3回)

税理士・司法書士が取り組むべき事例!

-どのような財産でも信託できるのか?-

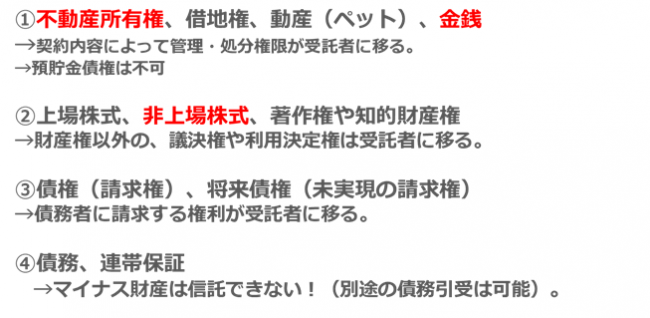

委託者は、原則、財産的価値があるものであれば信託財産にすることができます。

例えば、不動産や金銭が一般的です。中には、ペット(法律上は動産です)を信託する方もいらっしゃいます。不動産を信託する案件が多いので、司法書士と信託は相性が非常にいいと考えられます。

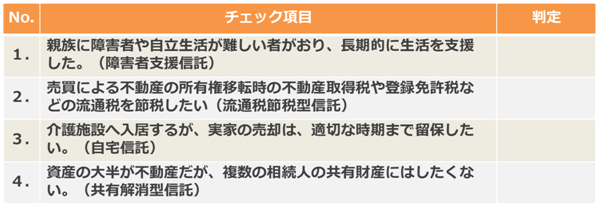

司法書士のクライアントである不動産会社・葬儀社・介護施設からは、下記のような相談を受けたことはないでしょうか。

もし、該当する項目があれば、家族信託を提案してみてはいかがでしょうか?

さて、上記のチェックシートに記載あります信託活用事例をご紹介します。

まず1つ目は、障害者支援信託です。

障害者支援信託とは、親族に、障害を持っている方がおり、両親が亡くなった後も、安定した生活を送って欲しいと考えている方向けです。

障害を持っている方を受益者にし、受託者からの定期支援を可能にします。

2つ目は、流通税節税型信託です。

流通税節税型信託は、いわゆる新・中間省略登記に代わる手法です。

新・中間省略登記とは、A→B→Cの連続した売買を行う際に、第三者のためにする契約を用いて、登記名義を売主Aから買主Cへ直接登記する手法です。Bは、不動産取得税と登録免許税が発生しないスキームとして、不動産会社が活用しています。この新・中間省略登記の問題点は、登記名義がAにあるので、転売のリスクや差し押さえのリスクがあります。この問題を解消するために信託を活用します。

売主Aの不動産を信託財産にします。受益権の売買として転売を行えば、転売のリスクはありません。さらに、受益者の変更だけであれば、不動産1個につき1000円済みますので、安全性も高まります。

3つ目は、自宅信託です。

自宅信託とは、介護施設へ入所時に、自宅を売却したくない方向けの信託です。

介護施設入所時に、自宅を信託しておくことで、急な介護費等が必要になった場合でも、受託者の権限で売却等が行うことができます。その費用を介護費等に充当することができるようにしておきます。

4つ目は、共有解消信託です。

共有解消信託とは、共有不動産の共有者に相続が発生した際に、争続にならないようにしておきたい方向けです。共有者全員を委託者として、不動産を一本化します。

受託者は、一般社団法人を活用するケースもあります。受益者は、家賃収入として、定期に交付を受けることができるようになります。

関連記事

-

- 家族信託コラム

遺言では解決出来ない事も家族信託なら解決出来るの? 生前の相続対策で注目を集めているのが家族信託です。

相続対策として「遺言」を活用する方が多いと思います。

遺言は法律で定められた行為になりますので遺言書を残す事で「誰に」「どの財産を相続する」のかについて定める事が出来ます。

しかしながら、遺言では解決出来ない事があります。

例えば、以下のようなケースです。

「使い込む恐れがあるから年金のような毎月定額を渡したい」

「遺産の貰い手がある一定の年齢(成人)になったら遺産を渡して欲しい」

「家の改築や入院費、施設入所等の特定の目的の為に遺産を使って欲しい」

というような意思を反映させる事は残念ながら出来ません。

そんな遺言では出来ない事を、「家族信託」なら解決することができます。

家族信託とは、ご自身の財産を、信頼できる人に託す制度です。

託すという言葉がイメージしにくいので、ご自身の財産を、家族に預けると考えてください。

この家族信託を利用する事で様々な事を指定する事が出来るようになります。

財産を「誰に渡すのか」「何の目的の為に利用するのか」「どのようにして財産を渡すのか」という指定をする事が可能となります。

その他にも、家族信託は「成年後見」では対応出来ない事にも対応出来るメリットがあります。

成年後見とは、判断能力が低下した後、財産の管理や日常のサポートを後見人が行う国で定められた制度になります。

成年後見制度では、積極的な資産運用や相続税対策として生前贈与を継続したい場合は裁判所の許可を必要としますので、実務上、「積極的な資産運用」や「相続税対策」といった行為を行う事が出来ないのですが、「家族信託」では「積極的な資産運用」や「相続税対策」といった行為が行うことが出来るのが、成年後見制度の違いです。

後見制度や遺言制度に代用として活用し、時には、遺言書と信託を合わせて利用する事によって被相続人の希望に合った財産管理や承継等が可能になります。

お客様の状況に応じて活用する事をおすすめします。

近年注目を集めている家族信託を生前の相続対策を行う上では今後必要不可欠になっていくと思いますので相続対策をお考えの方は是非、家族信託をおすすめします。

家族信託に関してご不明点がございましたら信託の専門家に相談する事をおすすめ致します。

- 家族信託コラム

-

- 家族信託コラム

今、家族信託が熱い!マイナンバー、クラウドに次ぐ第三極になるか! (第4回) 税理士・司法書士が取り組むべき事例!

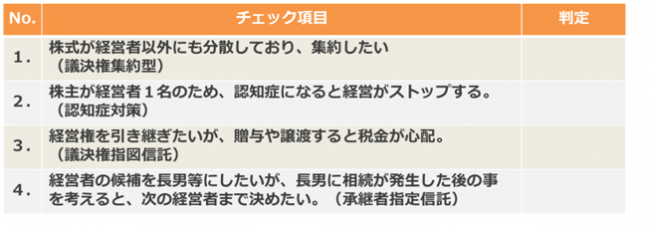

税理士のクライアントである経営者の中には、下記のような悩みを抱えている方がいらっしゃいます。もし、該当する項目があれば、家族信託を提案してみてはいかがでしょうか?

「非上場株式」を信託した場合、株式の権利行使は「受託者」に移ります。税理士としては、決算書の別表2の株主記載が変更する必要があります。注意点として、株式の譲渡制限が設定されている場合は、承認決議を必要とします。株式を信託した場合、実務上は、法人に内容証明郵便で通知を出します。

さて、上記のチェックシートに記載あります信託活用事例をご紹介します。

まず1つ目は、議決権集約型信託です。

議決権集約型信託とは、株主が死亡した時に、相続人が複数おり、将来、遺産分割協議で揉める可能性がある場合や現在、すでに株主構成が複雑であり、議決権を集約したい場合に、信託を活用する方法です。

2つ目は、認知症対策信託です。

この特集でも何度も登場しましたが、いわゆる認知症対策です。中小企業の株主構成は、株主兼社長が非常に多く見受けられます。しかし、株主1名が認知症になってしまった場合は、議決権を行使することができず、経営がストップしてしまいます。そこで、株式を贈与ではなく、信託をすることで、経営がストップすることを防ぐ方法です。

3つ目は、議決権指図信託です。

議決権指図信託とは、上記の認知症対策でも、株式を承継先に移転させるには、まだ時期尚早だとおっしゃる経営者がいらっしゃいます。中には、株式を譲渡するにしても株価が高いので、コスト負担が気になる方もいらっしゃいます。そこで、株式だけは受託者に移転させますが、経営者が元気なうちは、議決権保有者である受託者に対して、議決権行使について指図することができるように指図権を経営者に持たせる方法です。

4つ目は、承継者指定信託です。

承継者指定信託とは、後継者である受益者を誰にすべきか決めることができない経営者の方向けです。株式は信託しますが、信託時点では、受益者を決める必要はありません。ただし、経営者の方は、受益者指定権者を決める必要があります。受益者指定権とは、後継者である受益者を決める権利です。最終的に、後継者の指定を受益者指定権者に委ねる方法です。

第3回、第4回に渡りご紹介した事例は、ほんの一例に過ぎません。

信託法研究の第一人者である四宮和夫先生は,「信託は,その目的が不法や不能でないかぎり,どのような目的のためにも設定されることが可能である。したがって、信託の事例は無数にありうるわけで,それを制限するものがあるとすれば,それは法律家や実務家の想像力の欠如にほかならない。」(「信託法」15頁)と述べています。

信託は、私たち士業にとっても、クライアントにとってもイノベーションです。

是非、新たな財産管理の時代を築いていきましょう!

- 家族信託コラム