民事信託の基礎知識

信託は遺留分が発生しない?

信託を活用した場合、遺留分は発生しない!と言われています。

しかし、遺留分留分に関しては、残念ながら現時点では答えはありません。これからの裁判の判例を待つしかありません。何故、見解が分かれるのかについて、それぞれの視点で説明しましょう。

遺留分にならない派

①信託法は、受益者の取得する受益権は「相続によるもの」若しくは「新たに債権を取得するもの」どちらかを選択できると規定しています。つまり、相続ではないので、遺留分は発生しない。

②民法は一般法であり、信託法は特別法なのですが、法律上は、特別法が優先するというルールがあります。したがって、信託法の規定に従うなら遺留分も発生しない。

③上記の考えに基づくと、相続ではないので、相続税が発生しないことになります。

国税局としては、相続人から「相続ではないので、相続税を支払いません。」と主張されると困ります。そこで、受益権の相続は、「みなし相続税」扱いに変更しました。したがって、国税局も相続ではないと認めている主張が成り立つので、遺留分は発生しない。

遺留分になる派

①生命保険の判例と同様に、極度に侵害しているものは、相続人の正当な権利を妨害している。したがって、遺留分は発生するべきだ。

このような対立があります。ちなみに、個人的には、遺留分は発生する側に立っています。

例えば、父A、母B、長男C、次男D、孫E。

委託者A、受託者X、第一次受益者A、第二次受益者B、第三次受益者Cとした場合。

委託者Aが死亡した後の1番目の受益者Bが受益権を取得した段階でのみ、Dの遺留分減殺請求が認められますが、2番目以降では遺留分減殺請求は認められないと解されています。

関連記事

-

- 民事信託の基礎知識

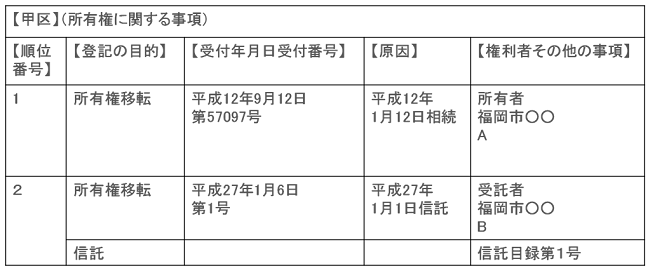

登記の目的及び登記原因など

委託者が信託を設定した場合

登記の目的:所有権移転及び信託

登記の原因:平成○○年○○月○○日信託

登録免許税:固定資産税評価額の0.4%

(平成29年3月31日までは、土地の信託に関しては、固定資産税評価額の0.3%)受益権の売買、贈与等した場合

登記の目的:受益者変更

登記の原因:平成○○年○○月○○日売買

登録免許税:不動産1個につき1000円信託が終了した場合

登記の目的:所有権移転及び信託の抹消

登記の原因:平成○○年○○月○○日信託財産引継

登録免許税:固定資産税評価額の2%

(ただし、信託終了時の権利帰属者が委託者の相続人である場合は、相続の税率を適用するので、固定資産税評価額の0.4%)

信託の抹消分は、不動産1個につき1000円信託財産を処分した場合

登記の目的:所有権移転及び信託の抹消

登記の原因:平成○○年○○月○○日信託財産の処分

登録免許税:固定資産税評価額の2%

- 民事信託の基礎知識

-

- 民事信託の基礎知識

家族信託を活用した場合の不動産登記 信託をする財産の中に不動産が含まれている場合の手続き

家族信託によって、不動産を信託財産に盛り込む場合には、登記簿(登記事項証明書)に「受託者」の名前が、管理処分者権限者として記載されます。

信託契約に基づき、「所有者(委託者)」から「受託者」への所有権移転登記手続きが行われます。

しかし、これは形式的な所有権移転といえるため、受益者が委託者である場合には、実質の財産権は移行していません。つまり「委託者=受益者」として締結された信託契約であれば、財産権が「所有権」から「受益権」という名前に変更しただけで、信託財産の帰属先に変更はありません。

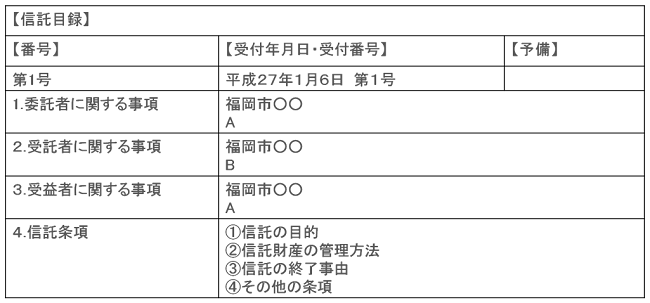

信託契約時における不動産登記に欠かせない信託目録とは?

信託された財産である不動産の登記簿には、信託目録が必ず作成されます。

信託目録には、受託者が信託により、財産の管理処分権限を持つこと、そして信託で得た収益は受益者に帰属することが記されます。受託者の権限だけではなく、信託の目的や開始・終了時期などの信託条項は、登記簿にすべて記載され、公示されることになります。

受託者にどこまでの管理処分権限があるのか?信託監督人などの同権利者が立てられていないのか?を不動産取引の関係者が確認できるようになっています。

このように信託条項には、詳細に決められた信託契約の内容が記載され、不正のないように配慮がなされています。ちなみに、信託条項に何を記載するのかは司法書士の判断によって分かれます。

- 民事信託の基礎知識