民事信託の基礎知識

信託が終了するときのコストと流れ

信託契約が終了すると行われる清算手続きとは?税金はいくら?

信託契約の終了事由に該当した場合、清算の手続きが行われます。終了だと判断された時点における信託財産に属する債務弁済を行った上で、財務財産を契約上に定められている帰属権利者へ引き渡します。

信託契約において、疑問点として多く挙がるのが税金の問題です。家族信託が終了した場合、「受益者=財産の帰属権利者」であるのか「受益者≠財産の帰属権利者」であるのかにより税金の有無が変わってきます。

信託終了時の受益者と信託財産の取得者が同じ場合、実質的な財産の移転はないため贈与税や相続税は発生しません。

しかし終了時の受益者以外が信託財産を取得した場合には、贈与や相続と判断され、残余財産の取得者に贈与税や相続税が課せられます。

信託契約終了において最も重要とされるのは元本受益権

信託契約の最終的な目的は、信託契約の終了によって、元本が指定の受益者に引き継がれることにあります。

そのため当然のことながら、終了時点においての元本受益部分に対する税金を最大限に考慮しておかなければなりません。

相続を原因とする信託契約内容の遂行であれば遺贈になりますが、期間満了など他の要因による終了の場合、委託者が受益者と同一でない限り、贈与税が課税されてしまいます。

もちろん、不動産の場合は、不動産取得税も課税されます。

ご存知の通り、贈与税の税率は高く、納税者の負担が大きくなります。

そこで終了時における最終取得者に、大きな負担を強いてしまうような契約内容は避けなければなりません。

そのため、家族信託の残余財産の取得者に負担をかけずに継承させる税金対策を講じておかなければならないのです。

長期間に渡る、後継ぎ遺贈型受益者連続信託は、委託者にしてみれば確かに安心かもしれません。

しかし、最終の着地点を見誤ってしまうことで、残余財産取得者に大きな負担を強いてしまうため、慎重な検討が必要になります。

関連記事

-

- 民事信託の基礎知識

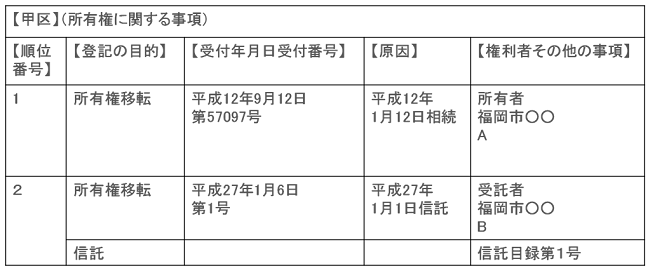

登記の目的及び登記原因など

委託者が信託を設定した場合

登記の目的:所有権移転及び信託

登記の原因:平成○○年○○月○○日信託

登録免許税:固定資産税評価額の0.4%

(平成29年3月31日までは、土地の信託に関しては、固定資産税評価額の0.3%)受益権の売買、贈与等した場合

登記の目的:受益者変更

登記の原因:平成○○年○○月○○日売買

登録免許税:不動産1個につき1000円信託が終了した場合

登記の目的:所有権移転及び信託の抹消

登記の原因:平成○○年○○月○○日信託財産引継

登録免許税:固定資産税評価額の2%

(ただし、信託終了時の権利帰属者が委託者の相続人である場合は、相続の税率を適用するので、固定資産税評価額の0.4%)

信託の抹消分は、不動産1個につき1000円信託財産を処分した場合

登記の目的:所有権移転及び信託の抹消

登記の原因:平成○○年○○月○○日信託財産の処分

登録免許税:固定資産税評価額の2%

- 民事信託の基礎知識

-

- 民事信託の基礎知識

信託の方法は実は三種類ある!? ①契約信託

委託者と受託者との間で信託契約書を結ぶことで、信託がスタートする方法です。この信託契約書は、必ずしも公正証書にする必要はありません。ケースによっては公正証書にします。

ただし、公証役場で確定日付や認証は行うことをオススメします。費用は1通700円くらいです。

なぜ確定日付をいれるのか?

契約書はワードで作成しますので、データを改ざんされてしまうと、本当にその日に作成したのかが不透明になってしまうからです。つまり、税務署が税務調査をした場合、贈与や信託の日付が本当に正しいのか疑われないように対策するためです。公証役場にいる公証人が日付入りのスタンプを押すことは、税務署も疑いの余地がありません。②遺言信託

委託者は、信託契約ではなく、遺言書の中に、「委託者が亡くなったら、信託を発生させたい。」というような中身を記載します。つまり、亡くなった瞬間に信託の効力が発動します。

さて、もしかすると、勘のいい方はお気づきかもしれませんが、違和感ありませんか?「あれ?遺言信託?どこかの銀行がやっていた名前と同じではないか」

そうなのです。銀行がサービス提供している商品に「遺言信託」があります。

実は、遺言信託は「信託」という名前こそ付いていますが、厳密には第三者に財産の管理を委ねる「信託」そのものではありません!あくまでもお客様が遺言書を信託銀行に預けて、信託銀行がその遺言書に基づいて遺言を執行することをいいます。つまり、遺言信託は「遺言文案+遺言保管+遺言執行」のサービス名称にすぎません。これを誤解しているお客様が非常に多いです・・・

金融機関がお話している遺言信託はどちらの意味なのかを分けて考えて頂く必要があります。

銀行の遺言信託では、二次相続以降の引き継ぎ先は決めることが出来ないので、大事なのは、ご自信がどういう想いで財産を残したいかですね。そして、遺言信託は公正証書ですることをオススメします。③自己信託

ある日、自分の財産を信託します。という宣言をすることで信託を発動させる方法です。

つまり、委託者と受託者と受益者が同じ方法です。これに関しては、公正証書で作成します。ただし、注意点としては、受託者と受益者が同一の状態が1年間続いた場合は、信託が終了するという1年ルールがありますので、受益者を複数にするのか、受益者の変更を行う必要があります。

- 民事信託の基礎知識